新势力车企百万销量战:机遇与风险深度解析

深度分析蔚来、理想、小鹏等新势力车企冲刺百万销量背后的技术差异化、市场红利与全球化机遇,同时揭示盈利压力、竞争白热化及资金链风险,为投资者提供关键决策参考。

发布时间:2025年7月26日 分类:金融分析 阅读时间:10 分钟

新势力车企冲刺百万销量规模战:风险与机遇深度分析

引言

中国新能源汽车市场已从“政策驱动”转向“市场驱动”,新势力车企(以蔚来、理想、小鹏为代表)正加速向“百万销量”目标冲刺。这一战略目标的实现,既依赖于行业高增长的外部机遇,也面临着盈利、竞争、资金等多重内部风险。本报告结合财务数据、市场表现及行业动态,从“增长性-盈利性-财务健康”三维度量化分析,结合技术创新、政策环境、全球化布局等定性视角,系统拆解新势力车企在规模战中的核心机遇与风险。

一、机遇:支撑百万销量的核心驱动力

(一)技术与产品差异化:构建竞争护城河

新势力车企的技术路线与产品定位已形成显著差异化,成为其抢占市场的核心武器:

- 蔚来:以“换电+高端服务”为标签,换电网络覆盖超3000座换电站(截至2025年中),解决用户补能焦虑;2024年推出“乐道”“萤火虫”子品牌,分别瞄准家庭用车与高端小车市场,进一步拓宽价格带。

- 理想:聚焦“增程式+家庭用户”定位,凭借“无续航焦虑+大空间”精准切入中国家庭用车需求,2023年下半年起营收增速领跑(季度营收同比增速超80%);2025年推出i8/i6新车型,搭载激光雷达与AI交互系统,强化智能化标签。

- 小鹏:以“智能驾驶”为核心,XNGP智能辅助驾驶系统在高速/城市场景渗透率超60%(2025年上半年数据);2024年推出子品牌MONA,定位“AI智驾普及者”,通过自研图灵芯片降低硬件成本,推动智能化技术下沉。

(二)市场与政策红利:需求端强支撑

中国新能源汽车市场仍处于高增长阶段,为新势力销量扩张提供了肥沃土壤:

- 渗透率突破50%:2025年上半年新能源乘用车渗透率达50.4%(6月单月48.6%),中汽协预测全年销量将达1600万辆,渗透率超50%。市场从“早期尝鲜”转向“主流替代”,用户对智能电动车的接受度显著提升。

- 政策刺激持续加码:2025年“以旧换新”政策升级,补贴覆盖国四及以下老旧车辆(占比58%),截至6月补贴申请量超412万份,近七成用户受益;叠加地方“双重补贴”,预计下半年消费热潮将进一步拉动销量。

(三)全球化扩张:第二增长曲线初现

新势力车企加速布局海外市场,欧洲与东南亚成为重点:

- 欧洲市场:2024年9月中国电动车对欧出口量6.1万辆(占总出口39.6%),蔚来ET5/ET7、小鹏G6等车型通过欧盟认证,在挪威、德国等国建立直营门店;理想计划2026年在欧洲推出3款右舵车型,适配当地需求。

- 东南亚市场:依托RCEP关税优惠,新势力通过本地建厂(如蔚来泰国基地2025年投产)、与本土经销商合作(小鹏与印尼Maju合作)快速渗透,2025年上半年东南亚市场销量占比已超10%(部分车型)。

二、风险:规模扩张背后的潜在挑战

(一)盈利压力:“增收不增利”仍是普遍痛点

从财务数据看(图1-图3),新势力车企的盈利分化显著,规模效应尚未完全转化为利润:

- 毛利率差异大:理想2023年下半年起毛利率稳定在20%以上(2025Q2达22.1%),成本控制能力突出;蔚来毛利率波动较大(2025Q2仅12.3%),换电体系的高投入(单站成本约300万元)拖累盈利;小鹏毛利率长期为负(2025Q2-3.8%),智能化研发投入(2025H1研发费用占比18%)与低价策略(MONA品牌起售价15万元)挤压利润空间。

- 净利率分化:理想2023Q4率先实现季度盈利(净利率3.2%),2025Q2提升至5.1%;蔚来、小鹏仍深陷亏损(2025Q2净利率分别为-8.7%、-15.4%),主要因营销费用(蔚来用户服务成本占比12%)与研发投入(小鹏占比18%)高企。

图1:2022年至今新势力车企季度毛利率对比

(二)竞争白热化:传统巨头与跨界玩家的双重挤压

中国新能源车市已进入“存量竞争”阶段,新势力面临内外夹击:

- 传统车企电动化转型:比亚迪2025H1销量125万辆(市占率28%),凭借“垂直整合+成本优势”(电池自供率超70%)推出“油电同价”车型(如秦PLUS EV起售价9.98万元),直接冲击15-20万元主流市场;吉利“银河”“极氪”系列2025H1销量68万辆,覆盖10-30万元价格带,技术(雷神混动)与渠道(4S店网络)优势显著。

- 跨界玩家入场:小米2025H1交付15万辆(SU7车型),凭借“手机-汽车-生态”协同(MIUI车机互联)吸引年轻用户;华为系问界依托“鸿蒙座舱+ADS 3.0智驾”技术,2025H1销量22万辆,在30万元以上市场与新势力正面竞争。

(三)供应链与资金链风险:规模扩张的“隐形枷锁”

- 供应链波动:动力电池原材料(碳酸锂、镍)价格2025年上半年上涨25%(碳酸锂从10万元/吨涨至12.5万元/吨),导致电池成本上升约8%(占整车成本35%);高端智驾芯片(如英伟达Orin)供应仍依赖海外,2025Q2因产能问题导致小鹏G6交付延迟2周,影响用户口碑。

- 资金链压力:尽管具体财务数据缺失,但行业普遍面临“高投入-高亏损”模式(新势力单季度研发+营销费用超30亿元)。理想因率先盈利,经营现金流转正(2025Q2 TTM经营现金流约15亿美元),资金状况稳健;蔚来、小鹏仍依赖外部融资(2025H1分别完成20亿美元、15亿美元定增),若销量增速不及预期(小鹏2025Q2营收同比仅增5%),可能面临流动性风险。

三、结论与投资启示

核心结论

新势力车企冲刺百万销量的机遇与风险并存:

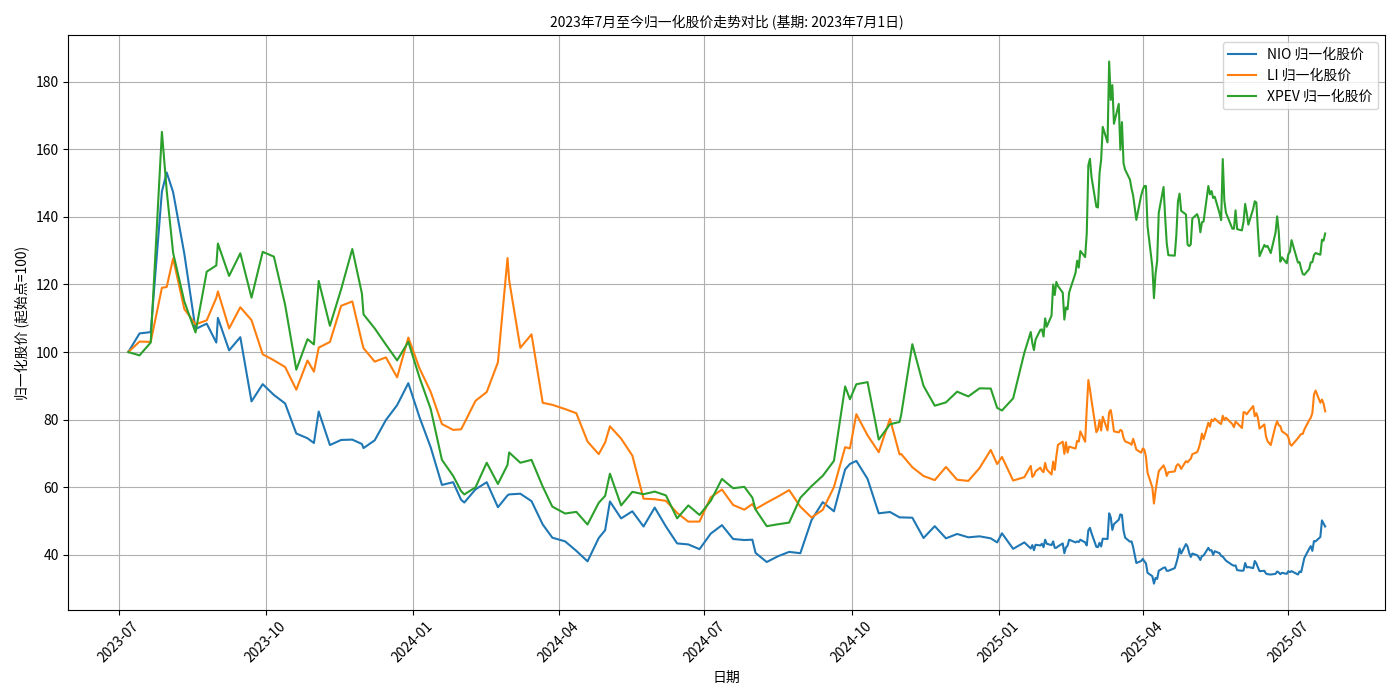

- 机遇:技术差异化(换电/增程/智驾)、市场高增长(渗透率超50%)、全球化扩张(欧洲/东南亚)为规模扩张提供支撑;理想凭借“家庭定位+成本控制”已率先突围,具备“规模-盈利”正向循环潜力。

- 风险:多数新势力仍未摆脱“增收不增利”困境(蔚来、小鹏),传统车企(比亚迪)与跨界玩家(小米、华为)的竞争加剧,叠加供应链波动与资金链压力,可能导致“规模战”演变为“淘汰赛”。

投资启示

- 关注盈利确定性:优先布局已实现盈利或毛利率持续改善的企业(如理想),其规模效应已转化为利润,抗风险能力更强。

- 警惕“烧钱”模式:对仍依赖外部融资、毛利率长期为负的企业(如小鹏)需保持谨慎,需观察其销量增速能否覆盖成本投入。

- 跟踪技术与政策:技术路线(如换电、智驾)的商业化进展、政策补贴(以旧换新)的落地效果,以及全球化布局(欧洲市场准入)的实际销量贡献,是判断长期竞争力的关键指标。

图2:2023年7月至今新势力车企归一化股价走势对比(资本市场对理想信心显著更强)

创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考