2025年08月中旬 卧龙电驱毛利率变化趋势分析(2015-2024)及投资启示

分析卧龙电驱2015-2024年毛利率波动趋势,探讨原材料成本、业务结构调整、市场竞争及下游需求对毛利率的影响,提供投资建议与未来展望。

发布时间:2025年8月15日 分类:金融分析 阅读时间:7 分钟

卧龙电驱(600580.SH)毛利率变化趋势分析报告

一、毛利率历史趋势概览

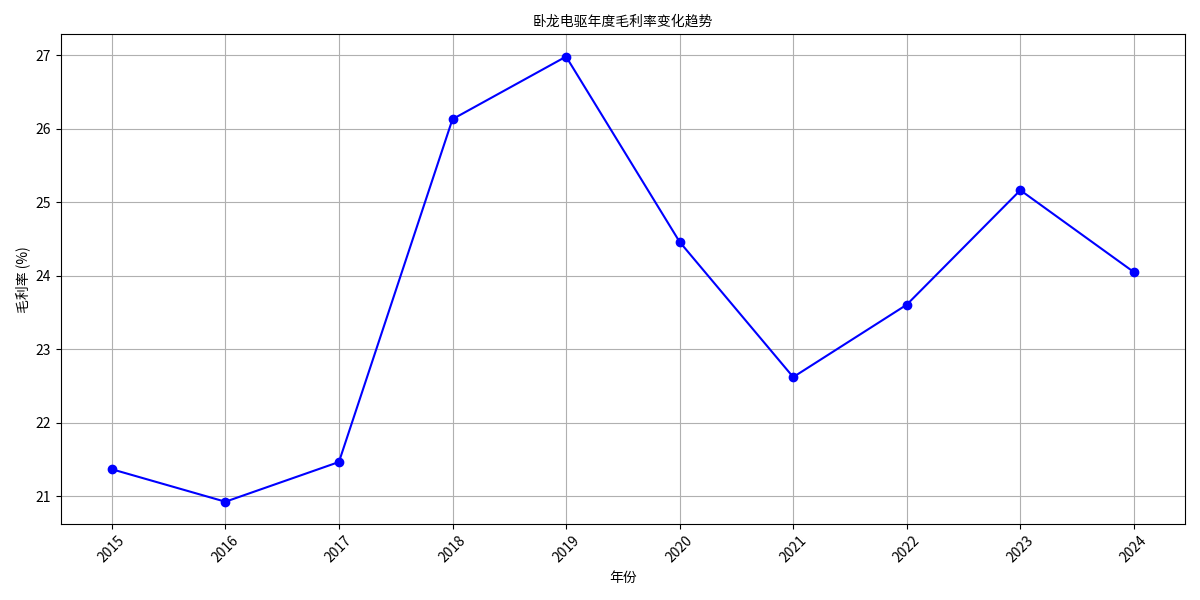

根据金灵量化数据库提供的卧龙电驱2015-2024年年度毛利率数据(见表1及图1),公司近十年毛利率呈现“波动中总体上升”的特征,具体表现如下:

表1:卧龙电驱2015-2024年年度毛利率(单位:%)

| 年份 | 毛利率 | 年份 | 毛利率 |

|---|---|---|---|

| 2015 | 21.37 | 2020 | 24.46 |

| 2016 | 20.93 | 2021 | 22.62 |

| 2017 | 21.47 | 2022 | 23.61 |

| 2018 | 26.13 | 2023 | 25.16 |

| 2019 | 26.98 | 2024 | 24.05 |

图1:卧龙电驱2015-2024年年度毛利率变化趋势

从数据看,近十年毛利率波动范围为20.93%-26.98%,具体可分为三个阶段:

- 2015-2016年:低位震荡:毛利率从21.37%微降至20.93%(十年最低点),主要受行业竞争加剧及成本压力影响。

- 2017-2019年:快速上行:毛利率从21.47%大幅提升至26.98%(十年最高点),反映公司产品结构优化与下游需求扩张。

- 2020-2024年:高位波动:毛利率在22.62%-25.16%区间震荡,2024年稳定在24.05%,显示公司在成本压力与需求增长间取得平衡。

二、毛利率变化的核心驱动因素分析

结合搜索分析师对业务结构、成本端、市场竞争及下游需求的调研,毛利率波动的核心原因可归纳为以下四方面:

(一)主营业务结构调整:传统优势业务支撑,新兴业务短期承压

卧龙电驱以工业电机及驱动业务为核心(占比超60%),同时布局新能源汽车电机、高效节能电机等新兴领域。

- 传统业务:工业电机及驱动业务技术壁垒高、客户粘性强,毛利率相对稳定,是公司整体盈利的“压舱石”。

- 新兴业务:新能源汽车电机、储能及氢能相关业务近年增长迅速,但尚处投入期(如研发、产能扩张),短期对毛利率有一定拖累。例如,2020年后毛利率从26.98%回落至24.46%,部分原因是新兴业务投入增加。

(二)原材料成本波动:关键材料涨价压缩利润空间

电机制造的核心原材料(铜、硅钢、稀土永磁、芯片等)占生产成本超80%,其价格波动直接影响毛利率:

- 2020年起,稀土永磁材料价格涨幅超80%,钢材、铜、铝等大宗商品价格同步上涨,叠加芯片短缺导致电控成本上升,显著推高2020-2021年生产成本(毛利率从26.98%降至22.62%)。

- 2022年后,部分原材料价格企稳(如铜价高位震荡但未进一步大幅上涨),叠加公司通过供应链优化(如集中采购、替代材料研发)降低成本,毛利率逐步回升至23.61%(2022年)、25.16%(2023年)。

(三)市场竞争格局:龙头地位稳定,价格战风险可控

电机行业集中度持续提升(前五大企业市占率从2020年38%升至2023年45%),卧龙电驱作为全球电机龙头(高压电机全球第二、低压电机全球第三、国内首位),在主流市场(如工业电机)具备强定价权,大规模价格战可能性低。

- 2016年毛利率触底(20.93%)主要因行业竞争短期加剧,但公司凭借技术优势(如高效节能电机)快速恢复,2017年毛利率即回升至21.47%。

- 新兴细分领域(如人形机器人、低空经济)竞争虽有加剧,但公司在这些领域布局较早,暂未对整体毛利率构成显著压力。

(四)下游需求扩张:多领域需求增长支撑盈利韧性

卧龙电驱下游覆盖工业自动化、新能源汽车、家用电器等多领域,近年需求增长为毛利率提供了向上动力:

- 工业自动化:全球工业4.0推进带动无刷电机需求,设备更新周期(政策支持+库存周期共振)推动工业电机销量增长。

- 新能源汽车:智能化(如线控底盘)、快充技术迭代加速车型更新,驱动电机需求持续旺盛。

- 家用电器:2023年以来家电市场温和复苏(出口高增+节能静音需求提升),无刷电机渗透率提高,带动日用电机业务增长。

上述需求增长直接拉动公司产品销量与高端产品占比(如高效节能电机、新能源汽车驱动电机),是2018-2019年毛利率快速提升的核心驱动力。

三、结论与投资启示

趋势总结

:卧龙电驱近十年毛利率呈现“波动中总体上升”特征,2019年达峰值后虽受原材料涨价、新兴业务投入等因素影响短期回落,但依托传统业务优势、下游需求扩张及成本控制能力,近年毛利率稳定在23%-25%的较高水平。

投资启示

:

- 关注新兴业务进展:新能源汽车电机、储能等业务若能逐步放量并实现盈利,将成为毛利率新一轮提升的核心增长点。

- 跟踪原材料价格:铜、稀土等大宗商品价格走势是影响成本端的关键变量,需警惕原材料超预期上涨对毛利率的压制。

- 重视行业竞争格局:公司作为电机行业龙头,在主流市场的定价权与抗风险能力较强,长期毛利率具备韧性。

综上,卧龙电驱毛利率的稳定性与向上潜力,反映了其在传统业务的深厚壁垒与新兴领域的前瞻布局,建议投资者持续关注其业务结构优化与成本控制效果。

创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考