暴力催收投诉对奇富科技品牌影响分析报告 | QFIN.US

本报告分析奇富科技(QFIN.US)暴力催收投诉对品牌信任、市场表现及监管合规的影响,揭示其短期舆论风险与长期经营压力,为投资者提供决策参考。

奇富科技(原360数科,美股代码QFIN.US)作为国内头部金融科技企业,其业务涉及消费信贷、助贷等领域,催收环节是其贷后管理的关键环节。近期,关于其“暴力催收”的投诉引发市场关注,用户核心诉求为评估此类负面事件对奇富品牌的实际影响。本报告结合投诉平台数据、舆论反馈、监管政策及市场表现,从定性与定量维度综合分析。

根据黑猫投诉平台数据,2025年6-7月至少有4起关于奇富科技旗下“奇富借条”的暴力催收投诉,主要涉及威胁恐吓、上门骚扰、爆通讯录、侵犯隐私等行为。值得注意的是,此类问题并非偶发——奇富科技曾于2021年因违规催收被监管约谈并下架整改,但近年仍反复出现,反映其催收外包模式及内部管控机制存在显著缺陷。

从用户反馈看,投诉内容不仅限于催收方式不当,还涉及高利贷、隐形收费等违规问题,用户诉求集中于“停止骚扰”“道歉赔偿”“调整还款安排”,表明暴力催收已直接影响用户生活与名誉,严重损害用户对品牌的信任基础。

品牌信任是金融科技企业的核心竞争力之一。奇富科技作为持牌机构,其“科技赋能金融”的品牌定位本应强调合规性与用户保护,但暴力催收行为与这一定位形成鲜明冲突。用户对其服务专业性、合规性的质疑已逐步显现——公众普遍认为其催收行为“超出合理范围”“侵犯隐私”,信任感降低可能导致现有用户流失(如提前结清后不再复贷)及新用户获取难度上升(潜在借款人因担忧催收问题放弃选择奇富产品)。

当前主流媒体尚未对奇富暴力催收问题进行广泛报道,但黑猫投诉等用户平台的投诉信息已形成“草根舆论场”。公众通过社交媒体(如微博、知乎)讨论集中于“催收手段恶劣”“平台监管失职”,尽管未形成大规模舆情事件,但其负面评价的扩散已对品牌形象造成“隐性损害”。

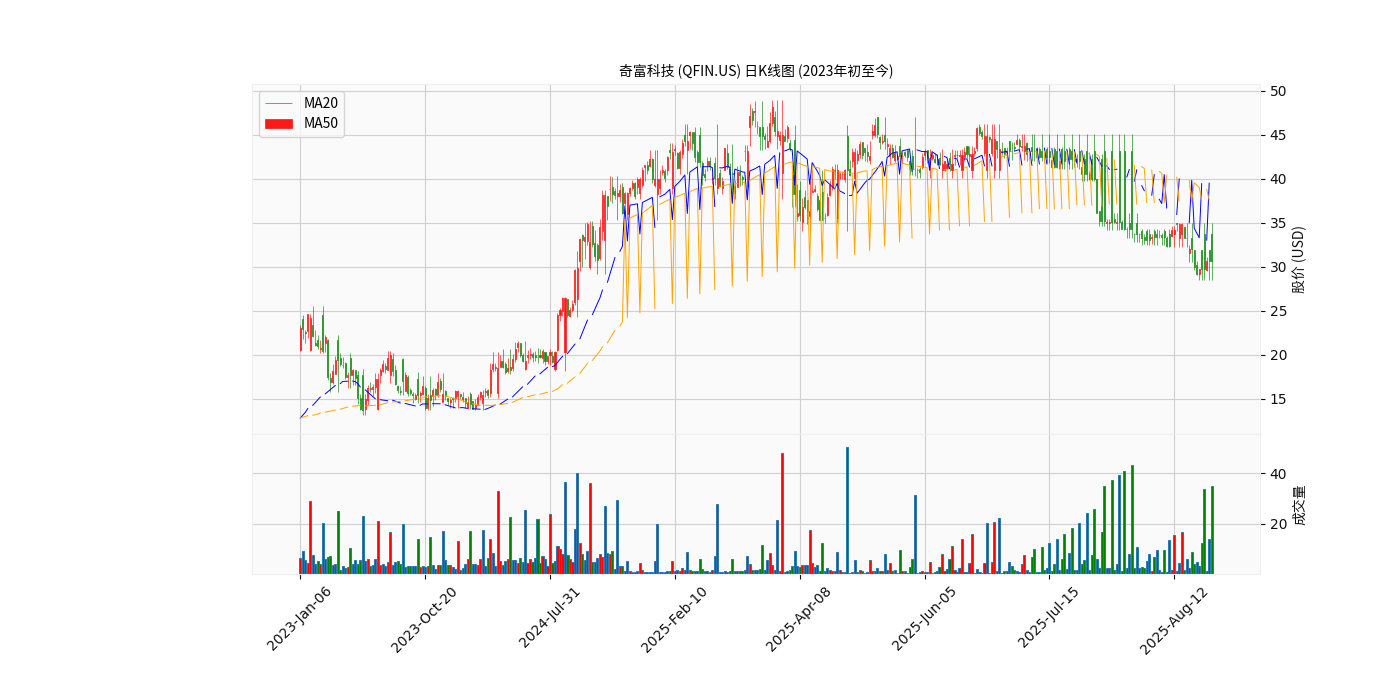

金融数据分析师提供的股价走势显示(见图1),奇富科技2023年初至今股价整体呈震荡下行趋势,MA20(20日均线)与MA60(60日均线)长期维持空头排列,市场情绪较为悲观。尽管无法直接证明股价下跌与暴力催收投诉强相关,但结合行业背景(消费信贷增速放缓、监管趋严),品牌负面事件可能加剧了投资者对公司“合规风险”的担忧,从而影响估值预期。

图1:奇富科技(QFIN.US)2023年初至今日K线图(附MA20、MA60均线)

2025年中国大陆出台的金融信贷及第三方催收新规(以下简称“新规”),对催收授权、方式(禁止威胁、骚扰)、时间(限制夜间联系)、人员资质(需持证上岗)及个人信息保护(禁止非法获取用户数据)等提出严格要求,并设立司法调解机制。奇富科技作为业务涉及催收的机构,面临以下风险:

- 合规成本增加:需对催收人员进行资质培训、背景审查,设立专门债务协商部门,运营成本将显著上升;

- 催收效率下降:新规限制了催收操作空间(如禁止电话轰炸、夜间联系),可能导致回款周期延长,影响现金流;

- 法律风险升级:违规催收将面临高额罚款(最高或达业务收入的5%),主管人员可能被追究刑事责任;

- 信用管控挑战:需加强借款人信用评估与风险管理,否则可能因用户逾期率上升影响自身信用评级及融资成本。

若奇富科技无法有效解决催收合规问题,可能面临监管处罚(如业务限制、牌照审查),进一步损害品牌公信力。

暴力催收投诉对奇富科技的品牌影响已从“用户端”向“市场端”传导:

- 短期:用户信任受损、舆论隐性负面,但未引发大规模舆情或市场恐慌;

- 中期:监管合规成本上升、催收效率下降可能影响财务表现(如利润增速放缓);

- 长期:若问题持续,可能削弱其在消费信贷市场的竞争力(用户流失、合作机构信任下降),甚至面临监管重罚风险。

- 风险提示:需密切关注奇富科技后续投诉动态(如黑猫平台投诉量是否激增)、监管处罚进展(是否被约谈或罚款)及财务数据(如销售费用率、逾期率变化);

- 机会观察:若公司通过加强内部管控(如优化外包催收合作、升级智能风控系统)有效解决催收问题,品牌信任有望修复,叠加行业复苏,股价或迎来反弹。

创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考